簡裁訴訟代理

簡裁訴訟の現状

-

簡易裁判所の目的は、簡易な手続きによる迅速な⺠事紛争の解決です。現行⺠事訴訟法では「少額訴訟手続」も新設され、早い・安い・簡単・親切な手続きとして実際に活用されています。

簡易裁判所で扱う事件の実に97.7%が金銭を目的とする訴えです。当事者本人が訴訟を行う比率は、かつては98%でしたが急激に減少し、今や56%です。

訴訟代理人が選任されるのは、常に弁護士さんが多いのですが、司法書士の選任も増えており、弁護士選任の件数との差が年々縮まってきています。

-

簡裁訴訟の現状

裁判所の審理回数から終了までどのくらいの期間がかかるかというと、簡易裁判所では6ヶ月以内に終了する事件が全体の94.6%です。実感としては、大体1〜2ヶ月というところです。裁判所の期日のスケジュールが1ヶ月から1ヶ月半のサイクルで動いているので、1〜2回の期日で終了というところでしょうか。地方裁判所では4〜5回の期日で終わり、6ヶ月以内終了が68.4%、1年以内終了が86.3%であるのと対照的です。

事件の終局区分からみると、原告被告が双方最後まで譲らず判決となる事件が8〜13%、一方、被告側が出廷せず欠席裁判となる事件が18〜34%もあります。残りが双方和解、訴え取り下げです。

テレビドラマの裁判シーンでは証人尋問などが見せ場です。しかし、実際にはあまり行われません。簡裁では証人尋問0.2%、当事者尋問0.54%です。地裁でも証人尋問6.1%、当事者尋問9.4%です。

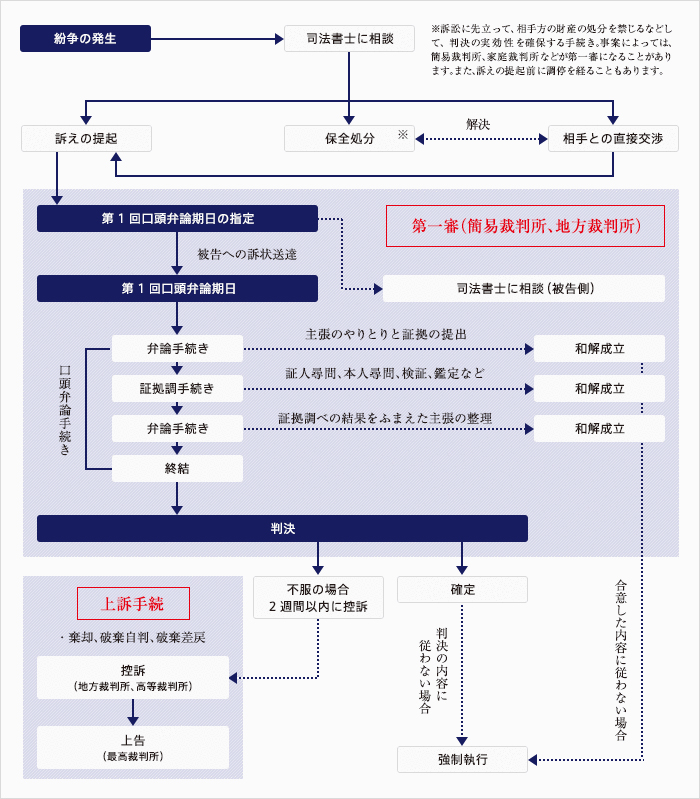

⺠事訴訟の流れ

事実が大事。

簡裁代理のスキル

簡裁では裁判期間が短く、証人尋問や当事者尋問はほとんど行われないので、最初の書類内容が非常に重要です。

原告なら訴状の出来。被告側なら答弁書の出来。そして、原告側に立った場合、実感としては被告側の答弁書に対して提出する第一準備書面が勝負どころです。証人尋問などはあまり行われませんから、文書などの物的証拠で勝負することになります。

そもそも裁判になるくらいですから、書証の対象となる文書がそろっているとは限りません。契約締結時の領収証の1枚でもあれば助かりますが、関係者の陳述書を作成することもよくあります。

⺠事裁判では事実が大事だということを、裁判官や弁護士は叩き込まれています。それに比べ、同職として大変ショッキングですが、「司法書士は書類はよくできているが、事実と合っていない」と裁判官から致命的なご指摘をいただくことがあるようです。

第一審の⺠事裁判で、法律の解釈をめぐって結論が左右されるような事件は1割程度にすぎません。あとの9割はお金を貸した、いや借りていないという事実関係が争点となっています。このように事実が大事なのです。

裁判官は提出した証拠に基づいて、ある事実が真実かどうかを判断します(事実認定)。事実認定は裁判官だけの仕事かというと、とんでもありません。訴訟代理人もどのような主張をしたらいいか、そのためにはどんな事実をあげてどのような証拠を提出したらいいか、第一次的に事実認定をしています。

その際に裁判官なら、事件をどのように見るだろうか?証拠をどのように評価するだろうか?という視点を持つことが重要です。

少し専門的な話で恐縮ですが、司法書士も訴訟代理人となるなら、動かしがたい事実、直接証拠と間接証拠、経験則、書証と人証など事実認定の方法をよく理解していることが必要です。

その上で、どのような証拠や間接事実をどのように用いて事実認定をするか、その技法と考え方、事実認定のプロセスというか、メカニズムを知っており具体例に合わせて使いこなせなければなりません。